O significado da vida e as contradições humanas nas narrativas de Ada Ciocci

Redação DM

Publicado em 28 de novembro de 2017 às 23:28 | Atualizado há 8 meses

A escritora pioneira no gênero literário conto em Goiás foi Eurydice Natal e Silva, em 1904, quando publicou “Ecide”, opúsculo em forma de conto, com pequena tiragem. Somente cinquenta anos depois, ao que se sabe, outra mulher viria a publicar um livro de contos em nosso Estado, a paulista/goiana Ada Ciocci Curado.

Algumas contistas como Nita Fleury, Nice Monteiro Daher, Floracy Artiaga Mendes, Maria Ferreira de Azevedo Perillo e Genezy de Castro e Silva deixaram produções esparsas em jornais goianos e, mais tarde, na Revista Oeste; assim como Maria Paula Fleury de Godoy, que publicou, também, trabalhos no gênero na Revista Feminina de São Paulo; mais tarde, na Revista Oeste e Revista Literária do Clube Militar, do Rio de Janeiro.

Natural de Jardinópolis, interior paulista, Ada Curado, desde 1934 passou a residir em Goiás, por conta de seu matrimônio com o Coronel Gentil de Amorim Curado. Em 1951 escreveu seu primeiro conto “Conto de natal”, que foi premiado pela então Rádio Anhanguera de Goiânia.

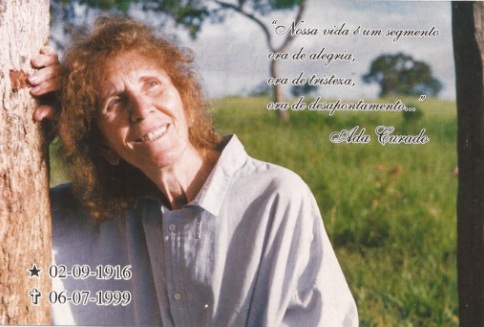

No ano de 1954, Ada Curado (l9l6-l999) iniciava sua carreira literária, que seria eclética entre romances, contos e livros de poesia. Deixou obras importantes como O sonho do pracinha, Morena, Paredes agressivas, Figurões, Nego rei e Acalanto, que foram bem recebidas pela crítica e a fizeram conquistar uma cadeira na Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás e a filiação em entidades como a União Brasileira de Escritores, seção de Goiás e Associação Goiana de Imprensa.

Ada Ciocci Curado publicou o seu primeiro livro, O Sonho do Pracinha, ao reunir contos que alcançaram sucesso imediato, aplaudido pela crítica de Goiás e de outros Estados. “Os contos de Ada Curado, enfeixados no livro pioneiro possuem verdadeiros reflexos do nosso sertão e são como pepitas literárias”, como escreveu o saudoso crítico Geraldo Valle, em 1954. O livro apareceu com o selo das oficinas gráficas da Editora Revista dos Tribunais, de São Paulo.

Quatro anos depois, em 1958, Ada Curado publicou o seu segundo livro, o romance Morena, em que registrou, com muita propriedade, o folclore goiano. Também aclamado pela crítica o livro mereceu o comentário de Demóstenes Cristino: “É impressionante o poder que tem Ada Curado de seduzir de pronto o leitor. Sua personagem Morena, do romance que leva este mesmo nome, saltou de dentro do livro”.

A capa desse romance, de grande beleza, foi do artista Luiz Augusto do Carmo Curado, fundador e incentivador da antiga Escola Goiana de Belas Artes.

Com o selo da livraria Brasil Central, no ano de 1966, Ada Curado publicou o livro de contos Nego rei, que recebeu elogios críticos de Orígenes Lessa, Xavier Júnior, Carmo Bernardes e do Jornal das Letras do Rio de Janeiro. A capa desse livro foi de autoria de sua filha, já então acadêmica de artes, Ceci Aparecida Curado Moraes.

Mesmo ao iniciar sua produção literária com contos, Ada Curado não se prendeu apenas a esse gênero, quando demonstrou talento em outros trabalhos, ao revelar-se verdadeiramente polígrafa.

Já no ano de 1976, enveredou pelo campo da produção dramática, ao publicar, pela Gráfica Oriente, a peça teatral Sob o tormento da espera, premiada num concurso da extinta CAIXEGO. A capa desse livro foi também de autoria de sua filha Ceci Curado e comentários críticos do saudoso pesquisador Ático Villas Boas da Mota.

Em 1977, estreou no romance urbano com Paredes agressivas, publicado pela mesma editora, ao registrar o momento histórico e político brasileiro dos conturbados anos 1930. A capa foi também de Ceci Curado e a crítica de Bernardo Élis Fleury de Campos Curado.

Sobre seu ecletismo escreveu, em 1991, o destacado escritor Geraldo Coelho Vaz: “São trabalhos que estavam guardados na poeira dos gavetões do tempo. Procurando atualizar-se ao linguajar moderno, com temas do cotidiano e, muitas vezes, aproximar-se das angústias, da solidão, da saudade, chega mesmo à indagação existencial. Passa ao leitor, Ada, a experiência dos momentos ligados à sua vida. Tristes, ou alegres, mas existentes em um ser humano”.

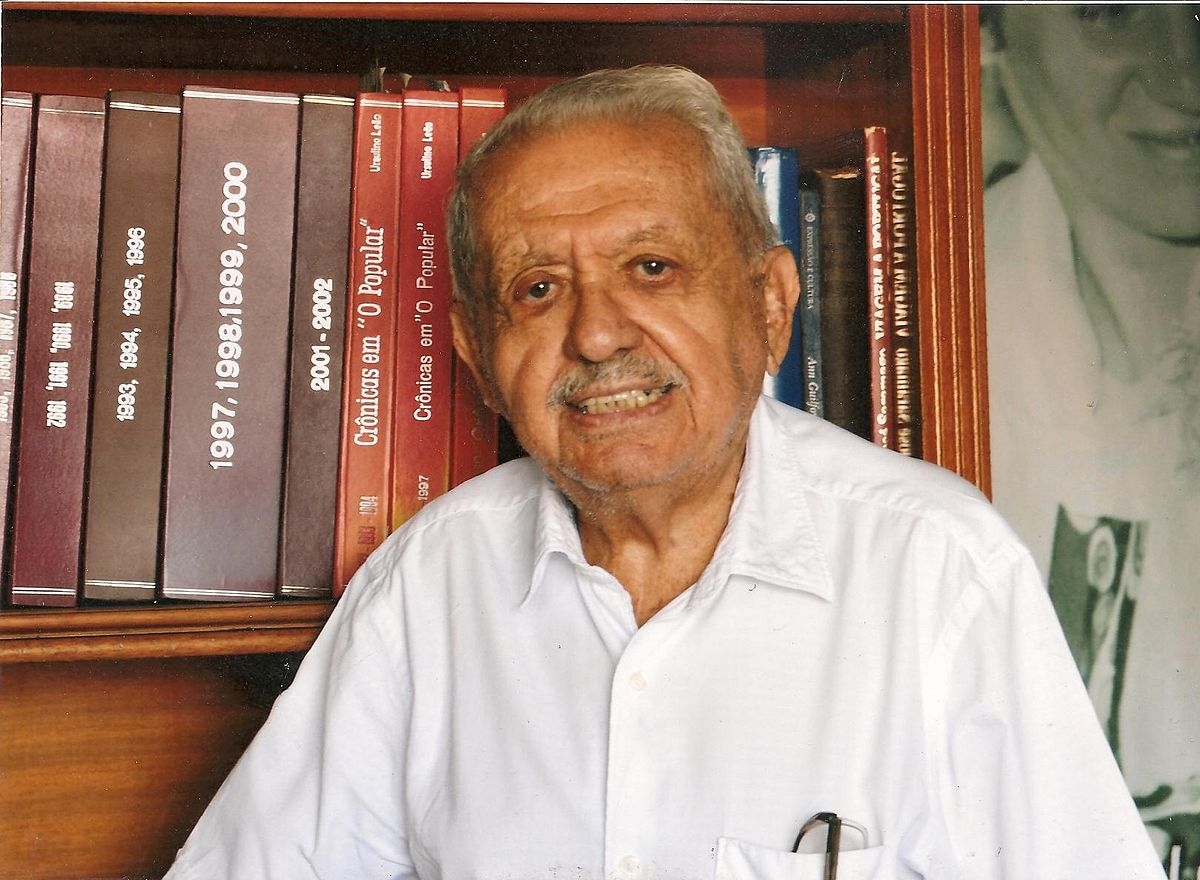

Com o selo da gráfica de O Popular, Ada Curado publicou, em 1985, o seu livro Figurões, em que mescla contos, crônicas e artigos críticos sobre Wendell Santos, Miguel Jorge, José Xavier de Almeida e Aidenor Aires e Ursulino Leão. Tal versatilidade de gêneros prova o poder criador e o senso crítico da autora.

Quando completou 75 anos, Ada Curado lançou o seu último livro, Acalanto, de poemas suaves, organizados numa longa e expressiva experiência de vida, calcada nas mais diferentes sensações: alegria, tristeza, desapontamento, solidão, angústia, sensibilidade, erotismo.

É o momento de maior vibração da produção deixada pela autora, pois “criar em literatura, é dar vida às imagens e às ideias. É passar do domínio da meditação e da observação ao da ação por meio de intuição criadora” conforme escreveu Alceu Amoroso Lima.

Em seu livro de estreia, Ada Curado vinculou-se às características presentes na literatura dos anos 1950. Na definição de Eliana Gabriel Ayres “em todo o livro sente-se forte o veio popular, conduzindo-nos às raízes orais do conto e da própria literatura”.

Seus contos primam por uma linguagem simples, coloquial, ao revelar vivências comuns do cotidiano, ao dar ênfase aos aspectos femininos na solidão, no casamento, na convivência, no condicionamento moral e nos próprios preconceitos sociais, vinculados à questão da emancipação feminina.

De seu primeiro livro O Sonho do Pracinha, é possível perceber no conto “O que viveu sem nascer” a começar pelo curioso título e pelo conteúdo que se vai apreendendo. Narrativa curta, característica, pois do conto literário, inicia-se com a exposição da voz narrativa, ao mostrar os dois personagens envoltos com cuidados excessivos com a primeira gravidez da mulher. Pela exposição, nota-se ser a cena no passado e que se vê, no último parágrafo, que tudo fazia parte, deveras, de um acontecimento pretérito: “Naquele dia o casal desceu a escadaria, com exagerada cautela. Seu Manuel segurava firme o braço de D. Maria. Os olhos de ambos irradiavam completa felicidade. Riam à toa”.

Pelo próprio uso do tempo verbal, observa-se que a cena aconteceu num tempo passado. Pela simplicidade dos nomes dos personagens, nota-se a intenção da voz narradora de evocar fatos triviais de gente comum. Em seguida, utiliza-se de um discurso direto, na fala do marido: “Hoje mesmo ajustarei uma criada. Não há necessidade meu velho. Preciso fazer exercício. Não foi o médico que recomendou?”.

Pelo diálogo, percebe-se que Dona Maria já não é tão moça e que o fato de estar grávida recomendava cuidados especiais. Revela, também, logo em seguida, que o filho era bastante aguardado: “Sim, sim, mas não dessa natureza. Nada de excesso. Nos levantaremos cedo e faremos longas caminhadas, repetindo-as às tardes. Quero que o nosso filho seja forte e bonito. Estes anos de ansiosa expectativa me bastaram. Agora que ele nos chega, é preciso ter todo cuidado”.

Ada Curado utiliza-se de um procedimento discursivo diferenciado para envolver o leitor nos embates existenciais e nos sonhos do casal, ao mostrar o parecer de cada um sobre a gravidez e sobre os cuidados com o filho tão esperado. Utiliza-se de frases fortes, termos concisos, na redução máxima do enunciado.

Ao evidenciar uma onisciência interpretativa, a voz narrativa vai, em seguida, analisar ações e reações dos personagens, ao deixar pistas e antecipar o desenlace da narrativa, por meio de observações como aparece logo após o diálogo do casal: “Pobre, pobre seu Manuel! Parece que estava adivinhando”.

Mesmo estando ainda na exposição da narrativa e na apresentação dos personagens, a voz narrativa antecipa o que poderá acontecer logo adiante, ao mostrar certos laivos de desencanto e irrealização dos planos de Seu Manuel. Tal acontecimento na trajetória do conto condiz com a afirmação de Massaud Moisés: “O bom começo é tudo, pois dele nascerá o epílogo”.

Em seguida, a voz narrativa apresenta um parágrafo descritivo sucinto que se ajusta aos rigores do gênero, ao mostrar a alegria do casal com a possível concretização do sonho. Realiza-se nesse âmbito, a função delatória da descrição: “Lá foram os dois rumo a casa, abraçadinhos, achando o sol mais lindo que de costume, verdes, muito mais verdes as matas, a água do lago mais azulínea, as flores mais belas e mais perfumadas, os passarinhos mais cantadores e ligeiros como nunca”.

A complicação da trama já se descortina dois parágrafos adiante quando o sonho parece esboroar para o casal idealizador: “Ia pelo sétimo mês de gravidez quando apesar da criada, apesar dos cuidados excessivos de seu Manuel, apesar do caminhar cauteloso, Dona Maria caiu. Caiu e que tombo… Ficou desacordada meia hora, e, três dias depois, adeus pimpolho tão desejado!”.

Da complicação para o clímax do conto é rápida a extensão; haja vista que toda a trama gira em torno de um casal já idoso, que deseja filhos e a irrealização de tal sonho é o ponto mais doloroso da história: “O casal ficou desolado e sua tristeza atingiu o auge quando o médico afirmou que Dona Maria jamais seria mãe. Choraram desesperados, um abraçado ao outro.”

Daí em diante a narrativa seguirá rumo ao desvendamento do título do conto. A voz narrativa participa assim da diegese, ao aderir com seus comentários à existência dos personagens: “Os dias foram passando e como acontece sempre, os dois acabaram se consolando”. Nessa explicação observa-se a onisciência da narradora ao comentar e antecipar, como ocorreu na alegria dos personagens, os acontecimentos futuros.

A partir desse ponto, de forma rápida e condensada, a voz narrativa faz o adensamento estrutural da trama, ao caminhar para o desenlace, ao mostrar os devaneios dos personagens que, mortos em suas esperanças, passaram a dar vida àquele que havia morrido; daí a razão do título: “Pela lua, hoje o nosso filhinho viria ao mundo”, “hoje Joaquinzinho faria oito dias”, “como seria lindo e perfeito”.

Observa-se que, na mudança do tempo verbal para o futuro do pretérito, indica um fato hipotético, fruto apenas do imaginário doentio do casal. Na onisciência interpretativa, insiste a voz narradora: “E assim continua”.

De forma sequencial no desenlace, a voz narrativa desfia os inúmeros problemas que passariam os pais, estivessem com o filho vivo, mas que agiam de uma forma ilusória: o surgimento de crupe na cidade, os estudos, a ida para a guerra, o festejo com o fim da guerra, o casamento.

Era a falsa alegria, a mentira em que passaram a viver, pois segundo o notável crítico literário José Fernandes “a angústia do ser provém da absoluta impossibilidade”. E na impossibilidade carnal do filho, construíram “um filho idealizado” e presentificado nas emoções que qualquer casal teria com uma família completa.

Percebe-se que a mentira permeou toda a existência do casal desiludido. Tão fortemente impregnada no inconsciente de ambos, ela passou a constituir uma verdade, tornou-se realidade.

Era alimento, vida, alento, força para viver. Dar vida ao que não nasceu era a única forma de, também, continuarem vivos. Era uma falsidade que dependia, como qualquer mentira, de esconderijos, dissimulações e aparências. Quando a cruel verdade poderia aflorar, fugiam; tal qual ocorreu quando dona Maria enviou roupas pelo correio ao “filho pracinha de guerra”. Indagada pelo agente telegráfico ela “não deu tempo, saindo apressada”. Toda e qualquer explicação esbarraria na prova concreta da verdade.

A unidade de tempo nesse conto de Ada Curado é deveras importante. Aparece como forma de síntese dramática, ao envolver o passado do casal; numa ideia de sequência: “Naquele dia”, “lá foram os dois”, “ia pelo sétimo mês”, “os dias foram passando”, “Joaquinzinho fez dois, três anos”, Joaquinzinho cresceu”, “quando o Brasil declarou guerra”, “quando terminou a guerra”.

Mesmo no tempo do sonho e do devaneio do casal, observa-se que na realidade o tempo passou e no último parágrafo a voz narrativa presentifica os fatos, ao mostrar, também, perspectiva de futuro na chegado do “netinho”: “Hoje Joaquinzinho está casado. Moram todos juntos. Sua esposa é boníssima. Combina muito com a sogra… Espera já o terceiro filhinho…”

No tocante ao tom, o conto obedece a uma estrutura harmoniosa, com o mesmo e único objetivo, um sentimento condutor que delineia a trama; quando chega ao desenlace esperado pelas ações de personagens planas e estáticas; já que o casal, após o sonho perdido, continua a se iludir, não havendo uma mudança de postura, ao contrário, um acordo velado em continuar cada um, sua vida de máscara e devaneios. É um conto que segue a linha psicológica, na análise de atitudes humanas diante do indevassável ou do inexorável da perda.

Mesmo sendo personagens estáticas, no conto analisado, percebe-se a força interior do casal para continuar na resistência ao fatalismo da verdade. Viviam eles “angústias metafísicas oriundas do invólucro da miséria e limitações que impõe o estar no mundo”, segundo a visão de Heidegger.

Ada Curado foi uma contista por excelência. Mesmo escrevendo dois romances, uma peça de teatro e um livro de poemas, destacou-se mesmo foi com narrativa curta, a qual mereceu crítica positiva no Jornal das Letras do Rio de Janeiro em 1966: “uma escritora atenta às exigências da narrativa elaborada em linguagem liberta das formas gastas”.

Percebe-se que Ada Curado simbolizou a modernidade na contística feminina goiana. Ao iniciar, como se viu, em 1954, continuou a escrever livros de contos, sendo o seu último publicado em 1985, 31 anos depois. Esta obra, intitulada Figurões já mostra uma evolução temática e estética porque passou a autora no exercício de seu ofício de escritora, pois, segundo Sartre, “não é escritor aquele que disse certas coisas, mas aquele que escolheu dizê-las de certo modo”.

Figurões é um livro que reúne vários contos e, desse trabalho, destaca-se o conto “Cré com cré, lé com lé” em que Ada Curado estuda, de forma profunda, o comportamento humano diante das adversidades da vida, ao evidenciar, principalmente na mulher, a complexidade do sofrimento e das intempéries de circunstâncias advindas da miséria material e moral.

A voz narrativa inicia o conto, ao mostrar uma cena de forte impacto para a personagem, sobre a sexualidade do amante em relação à inocência de sua filha: “O pisado leve não era malicioso. Era de natureza e, isso, levou-a a surpreender o amasio com a mão no sexo, incendiado de desejo a fitar as pernas bonitas de sua filha, que muito à vontade, dormia no banco de madeira da salinha. Sutilmente, como havia chegado à porta do rancho, recuou e, somente após conseguir controlar a indignação de que se achou tomada, avançou novamente, limpando a garganta para anunciar-se. Pelo vão da porta enxergou o bicho mau, dando largos passos no rumo do quarto”.

A situação exposta mostra um fato deveras comum nas comunidades de baixa renda; embora esse fato tenha a ver mais com a índole dos seres humanos, que à classe social, em que o homem, ao unir-se a uma mulher já com filhas, passa mais tarde a assediá-las como se estas fossem sua propriedade. Cena grosseira, agressiva, mas de forte realidade, já que, tal fato, vê-se cotidianamente estampado nos jornais em páginas policiais.

Segundo Eliana Grabriel Ayres: “Na narrativa de Ada Curado, há, também, muitas situações repressoras em relação ao tabu do corpo da mulher”. Tal fato, aliado ao tabu da virgindade, mantém firme a convicção de que, para a época, mulher direita era reprimida sexualmente.

O conto nos mostra, ainda, a situação de desequilíbrio vivido pela mulher e seu amásio, os conflitos e a violência dentro de casa: “A modo de que a fuça ta amarrada? De cabeça baixa, respondeu: To cansada. Das quatro da manhã até est’ora plantando café, debaixo daquele sol quente que não é brincadeira! E encarando-o com ódio, indagou: – E ocê? Que qui ta fazendo aqui em casa nest’ora da tarde? Não é de sua conta. Por que não? Não é eu quem sustenta a casa? Vai caçá serviço, anda! Fez um gesto feio, respondeu enfezado: Vai pros diabo, mulher! – e dando largos passos, foi saindo”.

Evidencia-se uma situação de conflito entre o casal desajustado economicamente e moralmente. Não há respeito no diálogo e o homem parece ser apenas um vagabundo e imoral. Cria-se, na personagem, um verdadeiro dilema: “Sentou-se no banco segurando a cabeça e dizendo-se: – agora mais essa!… Vagabundo, bêbado, mau, bruto, por cima disso tudo mais essa! Era só o que faltava, Santa Bárbara! O desgraçado de olho na menina. Agora entendia por que não ia embora por mais que tocava! Cachorro!”.

Observa-se em relação ao primeiro conto analisado da obra de estreia de Ada Curado uma evolução significativa. Nesse seu último trabalho, nota-se uma preocupação social, inserida como marca de denúncia contra a miséria e opressão da mulher. A narrativa está centrada num conflito grotesco e violento; sendo por isso os personagens mais esféricos; já que a personagem mudará bruscamente sua maneira de pensar e agir, ao chegar às raias da loucura e do desajuste social.

Perspicaz e intuitiva, a voz narrativa tece filigranas de variados aspectos que vão somando-se ao enredo, ao formar um interessante jogo, ao caracterizar a verdadeira obra de arte.

A personagem do conto vai, portanto, como mulher prática e decidida, tomar resoluções lógicas, ao levar a filha para a casa de uma comadre, a fim de que possa arquitetar o seu plano maquiavélico. Mas, assustada e indignada, acaba por descobrir que o padrinho também assediava a filha: “Não gosto de ficar na casa da madrinha… Por quê? O padrinho põe olho gordo na gente. Quê?! É isso aí. Padrim põe olho gordo na gente, um olhão em riba da gente! Puta que pariu! Mais essa agora!”.

Ao trabalhar com o inesperado, a autora revela descobertas desagradáveis da protagonista, ao insuflar, assim, cada vez mais, o seu plano de vingança. Ada Curado narra de forma instigante, ao colocar em evidência sua preocupação com o estado psicológico da personagem. Segundo Benedito Nunes, “narrar é narrar-se: tentativa apaixonada para chegar ao esvaziamento do eu sem máscara, tendo como horizonte a identificação entre o ser e o dizer, entre o signo escrito e a vivência da coisa indizível e silenciosa”.

E, nesse “silêncio do indizível”, a narradora destaca, com requinte descritivo, a vingança da personagem, evidenciando o clímax da narrativa: “Uma coruja emitiu seu canto agourento! Um galo cantou sentido. Um arrepio navegou pelo seu corpo. Benzeu-se e rebenzeu-se. Calculou que devia ser pra mais de duas horas da madrugada. Assuntou e percebeu que o amasio vinha chegando. Com pouco, junto à porta ele tossiu, arrotou, cuspiu, urinou e cambaleando, adentrou à casa e seguiu no rumo do quarto. Não percebeu-a acocorada junto do fogo. Aguardou algum tempo. Coração num baticum feio! Quando percebeu que ele dormia, pôs-se de pé e com a mão firme agarrou o rabo da rabinha pousada na chapa. Entrou no quarto, aproximou-se do homem e sem tremer, ou pestanejar, despejou dentro de seu ouvido o estanho fervente, que desceu fazendo chi… causando arrepios. Deu dois passos para trás e esperou um pouco. Quando percebeu que havia parado de respirar, reaproximou-se a auscultar-lhe o coração, o pulso. Sorriu. Abriu o baú de lata amassada e ali de dentro pegou um lenço grande. Passou-o por debaixo do queixo do defunto e amarrou no alto da cabeça para com isso ocultar qualquer vestígio de queimadura. Trazia isso na cuca, pensado e repensado”.

Cena tétrica pelo próprio arranjo do ambiente lúgubre com coruja agourenta, galo cantando sentido (o próprio galo bíblico anunciando traição), imagens insólitas de tensão constante, na firmeza da personagem criminosa, ciente de seu destino duro, tendo o crime como libertação daí a firmeza com que pegou a rabinha sem tremer ou pestanejar e com que despejou o estanho fervente.

O desenlace do conto sugere uma situação de alívio da personagem em relação à grande castração sofrida e dos temores do assédio à integridade da filha, desnudando, portanto, a inconsciência do próprio ato bárbaro: “Coou o café, bebeu com prazer dele e preparando o pito de palha acocorada junto do fogo, chupando-o, aguardou a chegada do dia. Assim que o sol se fez presente, muito aprontada e calma, dirigiu-se, primeiro, à casa da comadre que era mais próxima da sua, e, depois, à casa da comadre, onde a filha pegara pouso, a levar a notícia que sem mais nem menos, o Miguelão havia acabado”.

A transgressão da personagem em relação aos valores da vida nos é apresentada pela autora como um ato banal, num cenário de gente bárbara e injustiçada, as atrocidades quase são recíprocas.

Nada de condenações, não há alteridade feminina negada, a personagem, desnudada à luz de seus instintos parece fazer o que qualquer um teria feito, na defesa dos seres ternamente amados e, ao mesmo tempo também vítimas de agressão.

Ada Curado apresenta personagens femininos atormentados pelos dissabores cotidianos, mulheres subjugadas por um determinismo histórico e biológico, ao assumir responsabilidades extremas e pesados encargos.

É a essência do discurso feminino no século XX, retratando a miséria em relação ao feminino conforme atesta Magali Engel: “Vista como uma soma desarrazoada de atributos positivos e negativos, cujo resultado nem mesmo os recursos científicos cada vez mais sofisticados poderiam prever, a mulher transformava-se num ser moral e socialmente perigoso, devendo ser submetida a um conjunto de medidas normatizadoras extremamente rígidas que assegurassem o cumprimento de seu papel social de esposa e mãe”.

Nesse conto também é perceptível um tratamento importante das unidades de tempo e de espaço. Nota-se que a exposição inicia-se na noite em que a mulher chega cansada do trabalho estafante, depara com a cena insólita e termina na noite seguinte em que friamente assassina o seu amante.

Há sempre um halo de noturno e de mistério, pois as descrições maiores são sempre da noite e, no clímax, mostram o escuro ao redor, apenas um claro da mulher no rabo do fogão, “incendiada de ódio” ao arquitetar a hora mais propícia para o ato frio do assassinato.

Para criar o clima de mistério e também de terror, a voz narrativa associa outros elementos também significativos na sua descrição produtora de efeitos reais pois “não raro, as várias descrições se mesclam entre si, ou aparecem fundidas com outros recursos expressivos”, como afirma Massaud Moisés.

Ada Ciocci Curado foi contista, poeta e romancista. No gênero romance deixou duas obras, uma urbana, intitulada Paredes agressivas e outra rural, intitulada Morena. Em ambos, percebe-se a força e o estilo da autora em expressar seus sentimentos em relação à vida.

Também, Ada Ciocci Curado, como arguta narradora, na prosa curta do conto, ou prosa longa do romance, insere o homem goiano em seu meio, nas contradições da vivência sertaneja, o povo cerradeiro.

Em seu romance Morena, a autora evoca o Cerrado, a paisagem e os fatos ligados ao viver no sertão em meio ao inóspito da natureza: “Pelas beiradas da plantação, havia pés de juá-manso, carregados com frutas maduras.”

Depois, na sequência de sua narrativa voltada a exaltar o papel da mulher cerradeira, sua força, telurismo e inspiração, explora a questão do ambiente e do cenário da história. Destaca o clima gelado do passado, nos campos nos meses de frio; os animais no escuro e frio das matas, as folhas soltas da gameleira das grandes fazendas, as flores das acácias a tudo perfumando, o gemer das casuarinas.

São cenas de beleza a evocar a tristeza e solidão dos campos cerradeiros de outrora: “O sol despontando matizava o céu e aquecia campos e matos enginhados de frio. Galos cantavam. Cães ladravam, sabiás gorjeavam em surdina lá no fundo das matas. O vento arrancava as folhas da gameleira e as flores da acácia, atapetando com elas no chão. As casuarinas gemiam. Pedro dando os últimos arranjos no arreio do animal, que Maria deveria montar, absorvia com prazer o cheiro do curral que, como de costume, lhe entumecia as veias da testa, fazendo com que as juntas do seu queixo se movimentasse”.

E a romancista insere o personagem no Cerrado, ao tentar explicar pelo meio a sua capacidade de adaptação a esse meio, inóspito e diferente como asseverou Horieste Gomes ao classificar o Cerrado por suas especificidades e diferenças com os outros biomas: “É uma vegetação sui generis. Sua constituição obedece a dois andares: um arbóreo, com árvores de porte baixo (3 a 8 metros de altura), bem espaçadas, com caules recobertos por espessa casca, bastante tortuosos (inclusive os galhos), com folhas grandes e pilosas, embora existam árvores de folhas pequenas, como exemplo a faveira. Nota-se a ausência quase total das árvores espinhosas, típicas das regiões áridas, tendo como principais espécies – o pau terra, o pau-santo, barbatimão, lobeira, o ipê, o capitão, o angico do campo, a peroba do campo, a lixeira, o pequi”.

Em 1947, há 70 anos, no jornal Folha de Goiaz, Ada Ciocci Curado derramava-se em sentimentos em relação à jovem cidade de Goiânia, então com dez anos de efetiva existência, em “Os flamboyants refloriram”:

O sol beijando o céu estende seus raios luminosos até as lindas flores e num beijo apaixonado aviva mais suas cores e acetina as pétalas. O vento, quase sempre impiedoso, mau, bruto, ao percebê-las, trocou sua alma da mastodonte por uma de meigo peta, e agora, delicado, gentil, apenas numa brisa suave toca-as de leve com os lábios. A chuva que desceu, quando as viu, com receio de magoá-las o fez de mansinho, num sussurro sereno, beijando-as com sua frescura. E elas como que percebendo tanto amor e carinho, fazem-se cada vez mais belas, para alegria de tudo. Justamente quando por elas passa a formosa, garota, desprendem-se, e, com meiguice, delicadamente, roçam, primeiro pelos seus cabelos, depois pelo rostinho; então pelo seu corpo, jovem corpo, como que na caricia de um anjo… Aos casais de namorados que procuram suas sombras para trocar juras de amor, atiram-se em profunda, formando aos seus pés um tapete de cetim, os olhos da gente extasiam-se ao contemplá-las e se o coração extasiado, feliz; essa felicidade cresce, mas ai o coração tristonho que nelas deitar o olhar…, elas acompanham e respeitam os nossos sentimentos. É pena que o seu viver seja tão breve. Contudo, ele deixará conosco uma lembrança e uma grande saudade.

Observa-se, portanto, que o conto feminino em Goiás iniciado em 1904 e consolidado em 1954, passou por evoluções constantes, sendo gênero da preferência feminina. Por meio dessa narrativa curta e incisiva, a mulher de Goiás mostrou o seu talento e determinação não só para discussões espiritualistas ou idealizadas, mas para a crítica social e histórica de seu tempo, lembrando a afirmação de Fábio Lucas: “O gênero conto constitui um dos que mais se adequaram às exigências da era moderna”.

A grande escritora e crítica literária Ercília Macedo também analisou, com propriedade, a obra de Ada Curado. Assim o fizeram os escritores Geraldo Coelho Vaz, Nelly Alves de Almeida e Mário Ribeiro Martins.

Trata-se da narrativa que “acompanhou a evolução da imprensa e das publicações periódicas”. Na contística feminina goiana observa-se a verdade de tal afirmação quando, na atualidade novos nomes de mulheres que se expressam em contos como Augusta Faro Fleury de Mello que teve destaque nacional com seu livro de contos A friagem, depois Boca benta de paixão; além das publicações de Maria Helena Chein (As moças do sobrado verde, Joana e os três pecados e Do olhar e do querer), Célia Siqueira Arantes (Fios da memória e Chão livre) Maria Helena de Campos Borges (Quinquilharias), Leda Xavier de Almeida (Gente) e Judite Furtado Miranda (Desencantos e saudades). Nesse mesmo caminho trilharam outras brilhantes escritoras.

Muito alva, muito clara; muito alta e elegante, Ada Curado foi sempre uma pessoa de destaque na literatura. Residiu por várias décadas num belo sobrado da Rua 18, no centro de Goiânia, com o esposo e duas filhas, dedicou sua vida à literatura e aos estudos, como membro da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, foi sua secretária por muitas décadas. Era casada com o militar, de grande prestígio no passado, o Coronel Gentil de Amorim Curado, seu incentivador.

Hoje, seu sobrado tão bonito pertence a sua filha, a grande artista e notável pesquisadora Ceci Aparecida Curado Moraes.

Assim foi Ada Curado. Literatura e sentimento, alma e emoção emolduraram sua figura inesquecível, grande dama de nossas letras, de imperecível lembrança enquanto vicejar a “última flor do Lácio”.

(Bento Alves Araújo Jayme Fleury Curado, graduado em Letras e Linguística pela UFG, especialista em Literatura pela UFG, mestre em Literatura pela UFG, mestre em Geografia pela UFG, doutor em Geografia pela UFG, pós-doutorando em Geografia pela USP, professor e poeta. bentofleury@hotmail.com)