As antigas tropas que cruzaram os sertões de Goyaz – Um pouco de suas histórias

Redação DM

Publicado em 16 de janeiro de 2018 às 22:23 | Atualizado há 7 meses

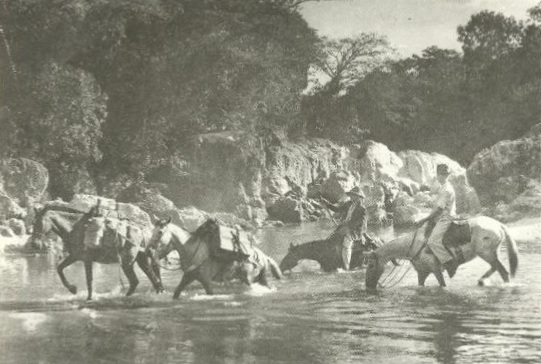

A história dos transportes em Goiás tem a sua gênese nos longes idos de 1722, desde a Bandeira arregimentada e chefiada por Bartolomeu Bueno da Silva, alcunhado de Anhanguera, que adentrou, via “condução beiçuda”, o grande oeste e alcançou, por meio de trilhas e picadas, as cercanias da Serra Dourada, berço da civilização goiana.

Dessa maneira, forma-se o ideário de território goiano, com facetas históricas múltiplas, mas que pode ser observado como unidade em que as suas diversidades são fundamentais para compreensão da história humana.

Este mesmo território goiano, aos poucos dividido em sesmarias, gerou, ao longo do tempo, uma concepção de hierarquia entre os lugares. A sua fluidez foi balizada pela aceleração ou desaceleração, pois nossa ocupação foi una e diversa ao mesmo tempo, nos ciclos do ouro e agropecuário, dependendo do foco de visão e do corte sincrônico.

Daquele longínquo ano de 1722, no século XVIII até os dias atuais, pleno século XXI, muita coisa mudou por força do progresso e do desenvolvimento que lentamente foi se instalando em pleno coração geográfico da pátria, “longe de todos os lugares”, como ressaltou poeticamente Cora Coralina.

A questão do território em Goiás abriu campo para a concepção de pertencimento, de apropriação e uso do espaço ao longo da história; já que é possível falar de nação pela voz do território. E por essa voz territorial, nós, goianos, temos muita história para contar. Somos chão, somos terra, raça telúrica, enfim.

Naquelas distantes épocas, as grandes fazendas eram ilhas de isolamento social e econômico. O labor naqueles recantos era constante, envolvendo a família de “mamando a caducando” na luta pela sobrevivência, onde tudo era “tirado do chão”: comida, roupas, remédios, agasalhos, transportes, iluminação, misticismo, apego bairrista; telurismo.

Era a ocupação do território pelo “corpo do homem”, em que tudo dependia “dos braços”, da “força do feijão”, numa simbiose entre homens e animais. Essas “bocas de sertão” eram as mais rudimentares formas de ocupação, na valorização do trabalho braçal pela ausência completa de mecanização, isto em cidades que foram povoadas sem o apogeu efêmero da mineração.

Mas o ir e vir, em Goiás, nunca foi fácil, devido às longas distâncias, principalmente no norte goiano, hoje Estado do Tocantins, isolado por um determinismo geográfico, quando os caminhos eram apenas lamaçais ou picadas feitas a facão e machado, quando rios eram obstáculos e serras eram imensas barreiras que tolhiam as pessoas.

O deslocamento dentro do território goiano criou, desde o princípio, a concepção de poder, hierarquizando e nivelando classes distintas. A posse da terra por meio de títulos, com as grandes sesmarias, notabilizou o rico em detrimento do pobre, no uso dos recursos.

Primeiramente, a mão de obra escrava, que possibilitou o engajamento de uma elite rural, centrada no comando a qualquer custo. Com a abolição desta, a criação de uma classe barata de “peões, camaradas, vaqueiros”, que era explorada em demasia, pois, “o pobre sempre foi julgado. Pobres eram generalizados em grandes massas”.

Ter “condução” nesse universo do território goiano era símbolo de status. Ter um cavalo, um burro, uma égua, um jegue, uma carroça, um carro de boi, significava ascensão social.

Tal era importante o uso desses veículos rudimentares que havia imposto para a sua circulação; tanto de carros de bois, carroças de pneus, carretões de carrear barro de olarias ou arrastar toras de madeira, ou mesmo carroças de rodas de ferro, que aqui em Goiás eram menos comuns.

Pobre, miserável, era aquele que “estava em pé nas pernas”, segundo o ditado do tempo. Nesse sentido se insere a definição de que território e espaço estão subordinados ao jogo do poder, já que, no escopo de nossa formação social, sempre houve uma aceitação passiva das assimetrias, uma tendência à subserviência e que se percebe até hoje nos terminais de ônibus, em que passageiros são tratados como lixo, porque são pobres. Ao que parece, sempre houve um desequilíbrio entre direitos e deveres quando a referência era a massa popular. As exigências para os pobres sempre foram demasiadamente extremas.

Assim, a massa urbana de hoje, definida neste escopo como os usuários do transporte coletivo, são herança daquele povo de pé no chão, que, na Província de Goyaz dos séculos XVIII e XIX, aceitava as condições ínfimas em relação ao acesso à qualidade de vida. Ao mesmo passo, no ontem como no hoje, o metropolitano criou nova riqueza e nova pobreza apenas com cenários distintos.

Essas heranças sociais no ir e vir, dentro de um mesmo território, no caso específico goiano, criou oscilações nas classes sociais ao longo da história, pois “quanto mais se encara a riqueza como prova de mérito, mais se inclina a considerar a pobreza como prova de fracasso”.

Aos pobres, que não tinham seus animais, cabia o uso dos mesmos para o trabalho, como o de seguir boiadas ou tanger varas de porcos pelos caminhos goianos.

A profissão de comissário e tropeiro vigorou por vários séculos em Goiás, abrindo condições de vida para muitos que não possuíam as mínimas formas de sobreviver num território marcado pela dificuldade e escassez de recursos.

No território rural goiano do passado havia o desequilíbrio social no tocante ao pertencimento e posse de bens, ao direito de circulação, da acessibilidade, do ir e vir com qualidade. Tal fato insuflou o êxodo rural que em nada modificou a diferenciação de classe dentro do território urbano. Ainda o projeto planificador das metrópolis ruiu e hoje é questionável. Sem controle de ritmos e de direção, a urbanização aconteceu de forma caótica e excludente.

O pobre do campo, sem direitos básicos, sem um transporte digno, abandonado á própria sorte na largueza do sertão sem fim, continuou favelado na cidade, esmagado e convivendo com uma degradação de valores que é causa principal da violência que assola os grandes centros.

Ao homem do campo, sem recursos e sem meios de transporte, era o próprio trabalho com os animais que garantia a ida e vinda dentro do território goiano.

Nada mais lúcido que o conhecimento do passado na elucidação do futuro; o levantamento das causas, na busca de respostas possíveis à problemática hodierna; no caso específico, o transporte coletivo como forma de exclusão de pessoas e de redução de direitos comunitários, já que a coletividade não é uma massa homogênea e indiferenciada.

Prova de que ter uma “condução beiçuda” era símbolo de ascensão, historicamente, estava na aquisição de belos animais e seus ornamentos, arreios especiais, com arranjos personalizados; motivo de orgulho e prova de poder.

Muitos gastavam os salários de peão e camarada para ajaezar os animais com ricos ornamentos, para ostentar na cidade, motivo de júbilo, orgulho e poderio. A “Moda da Mula Preta”, de Raul Torres, escrita nos anos de 1930, ressalta bastante esse ideário entre os sertanejos.

Os primeiros viajantes, pesquisadores, cronistas e até mesmos relatos oficiais dos então Presidentes da Província de Goyaz destacavam a precariedade dos caminhos “ermos e gerais” do universo goiano que, de fato, foi entrave para o desenvolvimento e para a qualidade de vida naqueles distantes rincões.

Em pleno século XIX havia grande dificuldade para conserto de estradas perdidas no alto sertão, conforme aparece em diversos escritos de Auguste de Saint-Hilaire, pesquisador que percorreu a Província naquele século.

Os serviços de conserto e abertura de estradas era um grande empecilho nos governos goianos do século XIX. A falta de mão de obra qualificada, aliada a uma despreocupação com o transporte, fazia dessa atividade, uma raridade naqueles tempos.

Segundo a revista Informação Goyana, circulada no Rio de Janeiro de 1917 a 1935, pela argúcia e tenacidade de Henrique Silva, em sua edição de 1919, destaca que em 1722, por meio do alferes português José Peixoto da Silva Braga foi introduzida a primeira tropa de 39 animais, usados para o transporte de pessoas, víveres e instrumentos da bandeira de Bartolomeu Bueno.

Esta é a gênese do primeiro tipo de transporte de pessoas que enfocaremos e que denominaremos de “condução beiçuda”. Esse tipo de transporte tanto individual, quanto coletivo, esteve arraigado à história goiana até mesmo na denominação de certos lugares como Pouso Alto, Cavalo Queimado, Derruba Sela, Curralinho e vários outros, o que marca, decisivamente, a penetração do uso do animal até mesmo no linguajar.

Os animais também eram comprados em grande quantidade para a formação de tropas. Famílias da elite possuíam essas tropas e animais de custeio para viagens e eventuais necessidades de serviço, atuando mesmo como jogo de poder e dominação.

A trajetória da referida Bandeira de Bartolomeu Bueno, constante no mapa de Tosi Colombina de 1751, o primeiro do Estado, identifica a trilha; abrindo picadas nas localidades que doravante seriam os primeiros arraiais do ciclo do ouro como: Santa Cruz de Goiás, Anhanguera, Bonfim, Meia Ponte, Jaraguá e Cidade de Goiás.

A “condução beiçuda” composta por bois, vacas, cavalos, éguas, mulas, jegues e até cabritos (havia pequenos carros puxados por estes animais) foi o primeiro tipo de transporte, no trabalho hercúleo de tropeiros, carreiros, comissários, cometas, caixeiros viajantes que cruzavam o sertão em meio à lama e poeira, hoje relembrados em prosa e verso e mesmo em dolentes modas caipiras, carregadas de telurismo e saudade pungente.

O carro de boi, a carroça, o carretão, a sela foram instrumentos que o homem se valeu da força animal para viajar, transportar mercadorias, passear, “festar” (em Trindade e em Muquém) e também “bestar” (andar a toa), sendo a expressão de origem semântica no próprio nome do animal. “Besta e burro” também adentraram no linguajar popular como símbolo de idiotice.

Essa visão e transformação dentro da concepção de território em Goiás definem a oscilação entre o urbano e o rural, em determinados momentos, a fusão desses dois tipos em aspectos outros como a música e a literatura.

Esse crescimento foi desordenado, daí não existir uma rede urbana nacional, cada qual seguiu uma trajetória diferenciada. Existe mesmo nas denominações pejorativas de certos artistas nacionais de que Goiânia é “uma fazenda iluminada”.

Também, em cidades do ciclo do ouro foram utilizados o banguê, a liteira e a cadeirinha, no transporte de pessoas abastadas, moças, crianças e velhas, puxadas pela força do escravo, pelas íngremes e acidentadas ruas coloniais de Vila Boa, Meia Ponte, Pilar e Santa Cruz, conforme documentos da época e a literatura histórica de Bernardo Élis, Rosarita Fleury, Edla Pacheco Saad e Augusta de Faro Fleury Curado.

No sertão bruto, nas fazendas, o transporte beiçudo era essencial. Havia uma profunda simbiose entre homens e animais, haja vista que as casas ficavam dentro do espaço dos currais, ligadas a chiqueiros e galinheiros. Nas velhas e desbotadas fotografias, aparecem os bois como referência de abastança e progresso, com as casas atoladas nos barros dos currais. Os animais eram como extensão da própria família.

A profissão dos comissários que encarregavam de transportar pessoas em longas distâncias em tropas organizadas, itinerários marcados por pousos, descansos, incluindo cozinheiros e segurança contra possíveis emboscadas foi à gênese do empreendimento de transporte coletivo em quase dos séculos de história goiana, haja vista que foi somente no final dos anos de 1910 que os primeiros automóveis chegaram aos sertões de Goiás. Um dos famosos de Goiás foi Gerson Vasconcelos de Morais, o Nêgo Pinta Roxa.

Outro importante comissário e representante comercial goiano foi Antonio Xavier Guimarães (Totó Guimarães), responsável por trabalhos de transporte de famílias da Cidade de Goiás até Araguari, ponto final da Estrada de Ferro Goyaz. Foi ele um dos maiores “empresários” do “transporte beiçudo”.

Outro fato auspicioso em relação ao transporte beiçudo foi seu uso pela “Força Pública de Goyaz”. Os soldados tinham seus animais de uso para o trabalho urbano e rural, atingindo grandes rincões pela segurança de um imenso Estado, vigiado pela tropa num trabalho incansável, varando estradas e rincões perdidos, muitos mortos em emboscadas pelas matas e estradas solitárias.

Assim foi o homem e o animal nos primeiros tempos de Goyaz!

(Bento Alves Araújo Jayme Fleury Curado, graduado em Letras e Linguística pela UFG, especialista em Literatura pela UFG, mestre em Literatura pela UFG, mestre em Geografia pela UFG. Doutor em Geografia pela UFG, pós-doutorando em Geografia pela USP, professor, poeta – bentofleury@hotmail.com)