O centenário de José Décio Filho,

Redação DM

Publicado em 13 de fevereiro de 2018 às 20:56 | Atualizado há 8 meses

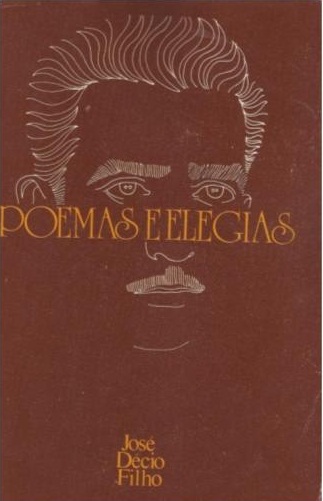

José Décio Filho, poeta lírico e profundamente inconformado, trazia a dor no olhar; olhos profundamente tristes; de uma tristeza tão aguda, que doía aos olhos alheios. Até mesmo no desenho da capa de seu livro, seu olhar é angustiante e doloroso. Em meio à dor, sabia amar as coisas belas, como a natureza, o Cerrado, as plantas e as orquídeas do mato, tantas vezes decantadas em seus sofridos versos.

Ele era um solitário! Sua alma vagava pelas velhas cidades goianas, num sentimento de inconformismo com o mundo, mas ligado à natureza e às coisas, numa perfeita simbiose; tanto que morreu junto à natureza, na sua velha e querida Cidade de Goiás, junto ao rio, com suas águas tranquilas e frias, em meio às lavadeiras que foram as testemunhas ali próximas do seu fim tão súbito. Ninguém o assistiu na hora final, morreu sozinho junto ao rio, ao marulhar das águas do Rio Vermelho.

Deus o assistiu, pois em um de seus poemas ele exortou: “Eu desejo apenas fazer parte da natureza” e assim o foi. Partiu do mundo ali perto das árvores centenárias, das pedras cinzentas e frias e dos peixes ariscos da terra que tanto amou.

O poeta viveu pouco para quem tanto possuía de conteúdo e de profundidade no trato com a palavra. Era um homem de pura e límpida inspiração, nascida de sua alma tantas vezes torturada pelo sofrimento, pela solidão e pelo desajuste com o mundo de então.

Era um sonhador, como todo poeta. Vivia em contato com a natureza, sem grandes ambições, sem pensar em reunir tesouros, senão, os da própria inspiração que era um baú carregado de belezas. Haroldo de Brito, ao estudar sua produção, destacou: “Ele se foi sem que tivéssemos feito todo o esforço possível para entender a sua natureza esquiva e sem lhe revelar nossa alegria pela promessa de plenitude trazida às nossas vidas por sua poesia. Na verdade, nem chegamos a saber que ele foi, se um pássaro, criança, lobo solitário ou habitante de um mundo que vive o futuro do homem e só é pressentido pelos poetas”.

Sua alma se torturava tantas vezes, impelida pela esquizofrenia que o atormentava desde há muito; vivia na solidão impressionante a que se submetia, ao ficar sempre mais perto da natureza. Era de uma sensibilidade aguçada, preferindo tantas vezes as árvores ou os bichos, por companheiros.

Quando foi diretor do Parque Educativo de Goiânia, ou o Horto Florestal, tomou de amizades por um lobo que lá residia, com ele conversando longamente. Quando o lobo morreu, o poeta foi tomado de profunda tristeza e para ele fez um verso, sob o peso de sua evocação: “Oh, lobo, companheiro de solitude/irmão de São Francisco/também meu irmão das selvas…” Era a capacidade de amar em todas as suas possibilidades e enfrentamentos.

Dono de uma poesia subjetiva e plena, o poeta aguça a alma humana em todas as suas perquirições e sofrimentos; as angústias naturais do tempo; os enfrentamentos das adversidades e do isolamento, insuflado pela própria doença que o impedia de expandir-se com mais clareza.

Arredio tantas vezes, sofreu também com o preconceito em relação ao seu estado mental, motivado pela pressa das pessoas, pelo ritmo da vida. Os poucos que com ele conviviam não podiam compreender o profundo de seu espírito torturado pela incompreensão e desajuste com o próprio caminhar apressado da vida. Mesmo assim, ele foi capaz de amar, em tão profunda significação, aqueles que tantas vezes nem mereciam o seu amor.

A vida, com sua pressa e imediatismo, não tem lugar para uma pessoa premida pelo desajuste com esse mesmo frenético movimento do ter e poder, que assola a humanidade desde muitas eras. Ele amava apenas a natureza solitária e profunda, com seus minúsculos bichinhos e o verde das árvores em contraste com o azul do céu.

Mas, nos últimos anos de sua curta vida, os problemas de saúde se complicaram demasiadamente, com uma gastrite que o torturava e uma insônia incurável. Tudo isso lhe despertava a tendência à solidão e isolamento e o estranhamento diante das demais pessoas, pois era um desajustado na visão de todos; ainda mais que os poetas nunca foram muito bem vistos, por suas condutas fora do padrão comum dos que querem “vencer na vida”.

Independente, livre, mas preso ao sofrimento íntimo, José Décio Filho nos seus 58 anos de vida tornou-se uma mito. Não um mito de sucesso, mas um homem visto em sua grande altura (física e moral), não se curvando a governos ou imperativos sociais. Viveu de um obscuro emprego público que o manteve bem próximo da penúria, ainda mais que, em seu tempo de atuação, tivera destaque na luta pela derrubada do Estado Novo.

Para muitos ele era um estranho, que vivia seus íntimos conflitos, carregado de tristezas e decepções com as pessoas, com os fatos e com o próprio mundo. Se no século XIX o inconformismo dos poetas causava admiração, nos meados do século XX trazia indignação, preconceito e desajuste, malogrando a vida infeliz de quem se abstivesse da compulsão geral pelo dinheiro e facilidades e mergulhasse no abissal das conjecturas e anseios de uma vida além dessa.

Há em sua poesia os tons noturnos do insolúvel entre vida e morte. Noturnidade de acentos graves em poemas e elegias, nutridos por um pessimismo cruel e excludente de si próprio. Sempre se recolhia em sua vida, buscando o isolamento para não sofrer mais do que já sofria. E exortava liricamente: “Eu não quero importância/nem deitar falsa grandeza/sobre meus pobres irmãos/apenas quero existir naturalmente/sem medo e sem vergonha”.

Foi grande amigo de Bernardo Élis, Oscar Sabino, Haroldo de Britto Guimarães, Amália Hermano Teixeira, participou ativamente da vida cultural de Goiás, com sua colaboração séria e calada. Politicamente engajado, participou das lutas udenistas nos anos de 1940, quando foi ativo colaborador do Jornal do Povo, com a coluna “Crônica da semana”, onde fazia estudos sobre a luta partidária da época.

Também escreveu, na Revista Oeste, grandes e intensos artigos de profunda beleza. No ano de 1960, por reivindicação de vários intelectuais goianos que lhe reconheciam o valor, foi feito um pedido ao governador José Feliciano Ferreira a indicação de José Décio Filho para Diretor do Departamento de Cultura do Estado. Sua nomeação se deu em 10 de março de 1960, em festiva sessão no Palácio das Esmeraldas. Esse foi seu tempo de mais glória e, também, de mais sofrimentos, pois era acossado sempre pela melancolia, advinda da doença.

José Décio Filho nasceu em Posse, Estado de Goiás em 08 de janeiro de 1918 e faleceu na Cidade de Goiás em 04 de junho de 1976. Era filho do Juiz de Direito, José Balduíno de Souza Décio e Felicidade Ortiz de Souza. Fez o curso primário em Posse e Formosa. Estudou no Lyceu de Goiás, onde residiu na Pensão Manduca, de Manoel José Hermano e Archângela Pereira Hermano.

Foi funcionário do IBGE no Rio de Janeiro, Diretor da Revista Oeste, jornalista, poeta, Diretor do Departamento Estadual de Cultura e Presidente da UBE-

- Foi colaborador dos Jornais O Araguatins, O Tocantins, O Araguaia, O Popular, O Social, Folha de Goiaz, Cinco de Março, Tribuna de Goiás e muitos outros.

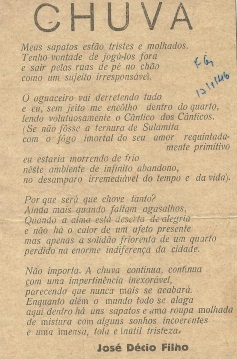

Em seu livro Poemas e elegias, publicado em 1953, na Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, há vários poemas telúricos e sentimentais de grande beleza. Uma beleza profundamente humana e sensível ao enxergar a vida, suas contradições e seus desacertos. As dores do mundo que o machucavam; ele, o poeta ferido pela dor de si e dos outros, sob a égide de Kierkegaaard, Sartre, Heidegger, Camus e tantos outros torturados no tempo.

O desespero e a inconformidade eram a têmpera da vida. Um mundo sempre à margem de outro mundo, com todas as suas contradições e desacertos. Há, no fundo, uma alegria diferente em ser triste, em estar em dissolução com o mundo em volta, como um retorno ancestral a mundos ignotos ou viagens intempestivas a mundos futuros. Um ser do mundo, fora do mundo.

Havia um fascínio pela loucura e pela visão opaca da vida, numa noite constante em que a própria alma estaria morta. O fim definitivo de todas as coisas era a notoriedade de seus versos de uma desilusão sempre marcante. A similitude com a as árvores perdidas no campo, os lobos solitários, os loucos perdidos em seus mundos, eram tônicas de sua obra inconfundível. Oscar Sabino Junior ao definir sua existência, destacou: “Extraordinário é que tanta tristeza não tenha conseguido afogar sua imensa poesia”.

A própria tristeza era a sua inspiração. Incompreendido, a poesia era catarse: “Eu conheci a noite/no segredo de todos os tormentos/vi também as auroras/vestidas de orvalho”. Há um misto de rancor e docilidade na plangência de seus lindos versos.

Também, foi prosador e crítico literário. Publicou alguns estudos no Jornal O Popular e Cinco de março, assim como no Folha de Goiaz. Sua prosa é psicológica e marcada por análise dos comportamentos dos personagens. Como crítico, analisa como fiel perscrutador da ciência literária, as narrativas de outros autores, inclusive de outros países.

Em critica literária escreveu vários artigos no Correio Oficial, em especial um intitulado “Influência da Literatura sobre a vida”, publicado em 11 de maio de 1941, em que nos remete a tristeza do existir e do panorama psicológico na produção dos autores daquele tempo como Érico Veríssimo e Lúcio Cardoso.

Também no Jornal Folha de Goiaz, edição de 07 de julho de 1968, destaca a critica feita ao livro Mãe Chi, de Victor de Carvalho Ramos, em que esse autor, em

1925 profetizara, sem nunca saber, que em Campinas nasceria uma cidade que seria berço do futuro, numa antevisão de Goiânia; de fato uma narrativa muito profética.

Viveu ele com seus livros, seus passos longos pelas ruas, nas noites de solidão e insônia, a inspirar-se de belas coisas, preparando a partida para outras infinitas moradias.

No Jornal Cinco de Março, na edição de 09 a 15 de setembro de 1974, já próximo da morte, José Décio Filho escreveu uma crônica intitulada “Clara passeava no jardim”, em que destaca sobre a inocência dos tempos de outrora, em que as pessoas afetuosamente se cumprimentavam na rua, não tinham medo e demonstravam mais os seus afetos. Criou a personagem Clara para vivenciar o destino duro das pessoas e as outras personagens Tereza e Filomena que, entraram de penetras na crônica, em clara ironia do autor, bem ao estilo machadeano.

Rica mesmo é sua poesia constante no livro Poemas e elegias, publicado em 1953 e republicado em edição limitada em 1979, pela extinta CAIXEGO, por esforço de Léo Queiroz Barreto, assessor na época.

Alguns de seus poemas ficaram inéditos e foram organizados por Oscar Sabino Junior, mas não foram publicados, infelizmente.

Em seu poema “Goyaz”, Décio Filho evoca o largo e o longe do próprio nome de Goiás, as distâncias em que o pronuncia se perdendo na imensidão do espaço geográfico do Estado antigo, tão esquecido, contando com o que hoje é o Tocantins. Distâncias eram quase intransponíveis em certos trechos, daí o ideário de distância.

Poeticamente ele leva esse nome pelos cerrados do tempo até muito atrás da serra azul; eleva o nome ao calor materno, embalo de rede, sombra de mangueiras, de canaviais balançantes ao vento; até mesmo poético rancho de roça, figura de vaqueiro e de trovão rebombando no infinito, num “lirismo manso”, como ele mesmo apregoou.

Goyaz… que nome largo, longe!

Se o pronuncio da janela

Para a noite infinita,

O vento toma-o de minha boca

E o leva aos confins da serra azul,

Lamento, suspiro, convite,

Dor gostosa que arrepia os cabelos.

Goiás é nome – calor, tão materno

Qual sombra de mangueira.

Balanço de rede de buriti

No rancho de palha.

Brisa nos canaviais,

Cantiga de roda em noite de lua,

Aboio de vaqueiro nos gerais,

Trovão longínquo, percutindo,

Na minha nostalgia.

E é muito Brasil,

Assim novo e antigo,

Primitivo, alegre e triste,

Com suas tolices enxutas, ágeis,

Lirismo fundo e manso,

Admiração irônica, engraçada,

Amro calado, espinhoso,

Ternura desajeitada e fremente.

Em outro poema intitulado “Formas”, Décio Filho evoca a natureza e seus efeitos nos diferentes caminhos humanos, na chegada, na partida, na própria caminhada. E mostra que, em meio à paisagem que nos configura a vida, há vários enleios, momentos, acentuados pelos existir natural, como o sol, a chuva, uma árvore, um campo florido, um cerrado enfezado; profundo sentimento de pertencimento e de ligação, pelo sentir, aos estágios do mundo. E os cerrados serão sempre os mesmos, diante de tantos momentos humanos, infatigáveis.

Trovões em longe…

Nuvens negras caminhando no céu.

Um estalo rápido e rubro

E os pingos grossos e falhados de chuva.

No outro dia, de manhã cedo,

Passeio nupcial de andorinhas pelos cerrados

No ar lúcido, inefável.

Primeira despedida:

Vou para o mundo, largo mundo.

A paisagem vai ficando atrás,

Atrás vão ficando os rostos amigos,

Os olhos embaçados de lágrimas,

As falas mansas

Vozes que ouvi desde pequeno,

Vozes que me embalaram sonhos infantis.

Descobrirei outras paisagens

Outros cenários

Outras criaturas

Verei mundos outros.

Outras andorinhas andarão pelos cerrados De mim.

Também, destaca o poeta Décio Filho (1953, p. 60) sobre as orquídeas do mato e suas belezas silentes. A elas faz um canto, ao demonstrar, de forma profunda, que a árvore é a síntese da matéria e a orquídea é a síntese da flor. Afirmação que é essência, conceito.

Relata sobre o pejo dessas lindas flores que se escondem no profundo das matas goianas e que se alimentam do fim e dos restos de tantas árvores que foram síntese também da beleza. Para ele, as orquídeas do mato bebem o néctar dos serenos e se tornam plenas de tranquilidade diante do imponderável do tempo. Tímidas, a seu tempo, as orquídeas eram escondidas “no coração da matéria/e guardada pela mãe terra”.

Se a árvore é a síntese da matéria

as orquídeas são a síntese das flores.

Elas nascem no fundo escondido dos bosques,

no tronco das árvores seculares

que já deram sombra aos seus antepassados

e deram frutos aos filhos.

Dir-se-ia que elas são a cristalização

do orvalho das noites e do mistério do amor.

Nas suas conchas brancas, violáceas, vermelhas

pousa o sereno do infinito azul,

sempre terno, generoso e amigo.

Em suas corolas tranquilas

as gotas de chuva parecem pedras preciosas.

Mas elas se escondem e só se mostram

para quem tem olhos para ver a beleza

escondida no coração da matéria

e guardada pela mãe Terra.

Assim foi a vida de José Décio Filho, o poeta da dor, do sentimento, do inconformismo e da contemplação da natureza. Vida carregada de penares e do fadário da esquizofrenia, ainda hoje um tabu entre as pessoas.

Viveu ele em estado de graça (ou desgraça) com a poesia e se manteve firme até o final; ensimesmado, cismarento, com seus conflitos íntimos que o levaram desse mundo ao lado das claras águas do rio vilaboense. Que esses mesmas águas possam ter lavado sua tristeza e conduzido seus espírito ao lugar que sempre buscou alcançar e possa, nesse centenário, receber os louvores e os aplausos, na ternura do reconhecimento, na infindável glória de seu altíssimo merecimento.

(Bento Alves Araújo Jayme Fleury Curado, graduado em Letras e Linguística pela UFG. Especialista em Literatura pela UFG. Mestre em Literatura pela UFG. Mestre em Geografia pela UFG. Doutor em Geografia pela UFG. Pós-doutorando em Geografia pela USP. Professor. Poeta. bentofleury@hotmail.com)