Os “Caminhos de descaminhos”

Redação DM

Publicado em 13 de março de 2018 às 21:31 | Atualizado há 7 anos

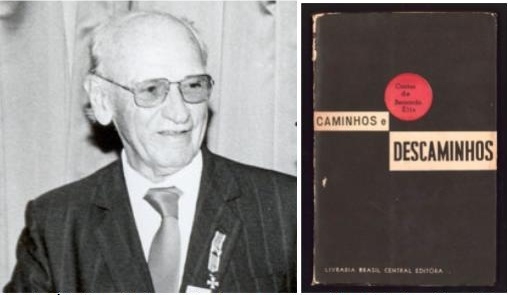

Bernardo Élis Fleury de Campos Curado (1915-1997) destacou-se em Goiás e no Brasil com a sua narrativa telúrica, pungente, regionalista, com destaque para a análise do mundo rural goiano, ao centrar-se no ser humano nas suas contradições e desacertos.

No seu livro “Caminhos e Descaminhos”, trata, em diversos contos, da temática rural no nosso Estado em tempos de outrora. Notadamente no conto “Moagem”, revela o desumano trabalho nos engenhos de cana no interior goiano. Uma obra magistral que, infelizmente, ainda ocorre nesses ocos de mundo na exploração do trabalhador pelos patrões.

Assim, vejamos a pungente história de um dos engenhos goianos:

“A buzina roncava ternamente na madrugada alta. Seu som resvalava no silêncio orvalhado e frio da noite cheia de mistério, onde o grilo cochilando era uma estrela sonora.

Depois tornava a roncar bonito, manso, como o ressonar da neblina no vale.

Uma rês, ao longe, soltava seu mugido. No curral, os bezerros berravam e, dos mais perdidos recantos da fazenda, surgiam as sombras bernentas dos cães latindo a treva, que respirava fundo o hálito do vento. A esses latidos, outros distantes respondiam: eram os “passa-fome” dos famintos agregados circunvizinhos.

No paiol, na casa dos bezerros, nos ranchos imundos e frios perdidos nas lonjuras das grotas, os camaradas resmungavam estremunhados, procurando afastar das pálpebras o sono, estirando os membros entorpecidos pela soneira de pedra. Os roceiros resmungavam, os cachorros ganiam a sua gafeira, os meninos de peito choravam irritantemente na madrugada cheia do canto dos galos; mas nenhuma porta de rancho se abria. Era preciso que Jeromão largasse a buzina e saísse dando coices pela porta da casa dos bezerros, pelo madeirame a pique do paiol e pelas portas dos ranchos próximos, aos gritos:

– Vamos ver, pessoal; garrá o pesado!

Agora, sim. Totinha, o camarada que morava no paiol, saiu de lá de dentro que nem uma sombra, cumprimentou Jeromão, e foi ao rego passar no rosto a água morna da madrugada.

A voz de Jeromão continuava abalando a escuridão:

– Ligeiro, peste; vá pegar os bois e na ida derrube a porta do Pertenço.

Pertenço, morador na casa do carro, aparecia resmungando, cuspindo, tomava o tição restante na fornalha de fazer sabão da casa de monjolo e saía abanando o pau de lenha na noite, soltando fagulhas da cor de ouro, como se fosse um demônio… Rumava para a rebaixa, a meter fogo à fornalha das tachas.

Chapéu à cabeça, roupa grossa de algodão, precata de couro cru, facão e cabeça de palha à cinta, Jeromão entrava na casa e saía dela, ia ao curral, entrava na rebaixa, sumia no lusco-fusco, surgia inesperadamente onde ninguém supunha, gritava com Damas para rachar mais lenha, ralhava com Totinha, chamava pelos filhos, metia o pé num porco magro que grunhia por ali, dava ordens para os derradeiros preparativos da moagem.

Era sempre essa labuta no Retiro. Quando não era tempo de moagem, Jeromão punha os camaradas cedinho para desleitar as vacas, bater pastos, levantar cercas e currais, fazer ou limpar roças. O trabalho no Retiro era tamanho que a fama da fazenda corria mundo. Se um sujeito era duro no trabalho, diziam: “Esse é um Jeromão”. Quando aparecia gente pedindo emprego nas fazendas adjacentes, os fazendeiros logo queriam saber se o camarada já havia trabalhado para o Jeromão. Se trabalhara bastantes dias, era sinal de que não tinha medo de lida dura, era sinal de homem forte e corajoso.

Devido a essa labuta, no Retiro quase não paravam camaradas, empreiteiros, arrendatários ou jornaleiros. Permanecia ali um Damas, um Casemiro, um Pertenço e um Totinha porque não podiam mesmo sair.

Totinha, por exemplo, devia a Jeromão duzentos mil réis. Não conseguia pagar nunca essa quantia que agora já subia a quase trezentos, com os juros e adiantamentos. Fazia dois anos que estava ali sem ver um níquel sequer, só trabalhando para pagar os gastos, e cada vez a conta subindo. Bem que tentou fugir, certa vez. Mas Jeromão deu parte à polícia e dois soldados o trouxeram de volta para o Retiro, como um negro fujão.

Damas aguentava Jeromão porque já era um caco de gente, suportando pontapés, xingatório e humilhações do patrão, a troco do quartilho de pinga semanal.

– Não adianta ficar com quizília, dizia ele. – O que tem de ser, tem muita força.

E virava na goela o gole de cachaça e caía ao pé de uma porteira de varas qualquer, onde ficava ao sol e ao sereno, com o mosqueiro a lhe passear pela boca e pelas narinas. A mulher com cinco filhos, inclusive a mais velha que dava ataques, é que mantinha a casa, trabalhando de enxada, carreando mantimentos, derrubando roça, plantando, colhendo e entregando a metade de tudo para o desalmado do Jeromão, que bem se valia de sua condição de mulher para exigir uma metade bem avultada.

Casemiro não deixava o Retiro porque gostava da vida. Era topetudo, gostava de arrastar seu bagaço. Ele e Jeromão viviam aos gritos, mas na hora de ir buscar “um camarada fujão” ou dar alguns pescoções nalgum “safado” que protestasse contra as contas apresentadas pelo patrão, estavam na mais perfeita harmonia.

Casemiro nada fazia. Vivia aos berros com a mulher e os filhos, a quem obrigava trabalhar noite e dia, impiedosamente. O pessoal do Casemiro era famoso pela habilidade. Faziam vasilhas de barro, teciam pano, costuravam. Pessoal danado de inteligente e trabalhador. Até tarde da noite a gente ouvia o tear gemer na puxada da cozinha, com o liscio e o pente subindo e descendo, com a lançadeira indo e vindo, enquanto o fustão ou a seriguilha iam saindo, obedecendo aos mais belos “repassos”.

E alegres! Ao pisar o batente da porta, o povo já começava suas delicadezas. Oferecia garapa, biscoitos de goma, com toalhas pelas mesas. Até com coisa que era gente de cidade.

Opiniático e categórico, Casemiro dizia as maiores estupidezes num tom sisudo e seguro de quem fosse muito importante: – Pois num vê que eu morava na fazenda dos Abreu. Mas, o diabo do fazendeiro era um homem besta como o cão. Mandou me chamar um professor na rua, fez uma sala, botou escola e pegou a exigir que meus filhos fossem estudar! Ora, tem graça! Se tudo quanto é menino vai estudar, quem é que amanhã vai pegar no duro, hem? Me diga. Quem é que vai me ajudar a manter a família, hem? É o Governo? Do seu canto, Jeromão se babava de gozo: – Aquilo é que era pensar certo!

– Menina fêmea então, meu compadre Jeromão, essas daí não podem aprender a ler de jeito nenhum dessa vida. É só pra mode tá escreveno biêtim pa os namorado e xujá um bom nome de famia…

– Tal e qual, seu Casemiro, concordava Jeromão; único camarada com quem se dignava tratar de igual para igual, agachados ambos por riba dos pesados bancos de pau d’arco da salinha escura e suja, em cujos cantos amontoavam-se selas, baixeiros e alguns sacos de milho, semente de capim jaraguá e amendoim.

Eis a razão porque Casemiro viera para o Retiro: para fugir ao abecê, para atolar os filhos na ignorância. À filha mais velha, menina entanguida de seus chochos treze ou catorze anos, o pai estava obrigando-a a casar-se com o preto Apolinário, velhote que tinha uma amásia além de horrorosa, feiticeira famanaz por aquele oco de trinta léguas e coisa.

– Home bão, dizia Casemiro. – Não vê que ele pissue bem seus dez alqueires de capoeira e umas cinquenta vaquinhas parideiras! Isso é que fala verdade, gentes!

Aos domingos, passado o almoço, Apolinário vinha noivar. Chegava montado na sua égua troncha, na garupa uns saquinhos sujos conduzindo queijo ou rapadura. A menina corria, escondia-se na casa de Totinha, de onde Casemiro a tirava aos pescoções: – Pá casa, peste! Salvar seu noivo.

Êta Jeromão duro!

Diziam que já estava entrando nos setenta anos e ainda tinha filho mamando, filho de uma mocinha nova que ele “apanhou” na beira do Rio dos Bois, depois que a velha morreu. Apesar dos setenta anos, aguentava o repuxo melhor que seus três filhos moços e as quatro moças que também puxavam o guatambu tão bem quanto os homens, lidavam com as vacas no curral e chegavam até a bolear machado em derrubada. Não havia serviço que Jeromão não fizesse e sempre forte, bem disposto, enérgico como o diabo.

Com pouco, o engenho estava roncando grosso, tal e qual um guariba, enchendo o ermo imenso da noite. Ao quebrar das barras, Bento, o filho de Jeromão, queria que a segunda tacha de melado estivesse dando ponto para a rapadura. E isso, apesar do engenho ser uma traquitana velha que não rendia serviço, que obrigava Totinha a levantar-se da cama à uma hora da manhã e só deixar a moagem pelo meio-dia.

– Vamos ver, minha gente!, gritava Bento.

Do meio-dia em diante, lavado o engenho, Totinha tinha que carrear da roça para o engenho a cana que os filhos de Jeromão já teriam cortado e amontoado em proporções equivalentes a uma carrada. Com as corujinhas piando, pois nessa quadra do ano escurece cedo, é que Totinha ia jantar o feijão carunchado, sem gordura, agachar-se meia hora na frente do paiol e, entre bocejos imensos, aguardar o sono que não tardava a derrubá-lo no jirau como um morto.

Apesar, porém, da canseira, Totinha não podia dormir. Os filhos choravam, mexendo-se nos panos úmidos de urina, protestando contra o ventinho gelado que navalhava as carnes, entrando pelas frinchas do pau-a-pique da parede do paiol e através das telhas mal ajuntadas. Por outro lado, a mulher resmungava suas macacoas, clamando contra a sorte, exigindo do marido que saísse daquele lugar mais pió que o inferno.

– Manhã nóis vai…, gemia o pobre do camarada tonto de sono, procurando com essa resposta mentirosa, dita sem a menor ponta de convicção, comprar seu sossego momentâneo.

De tão impossível e leviana, a resposta exasperava mais ainda a mulher: – “Amanhã, amanhã”, repetia ela de lá ironicamente. “Amanhã! Isso é prosa de urubu!”

Totinha resmungava alguma coisa entre dois ressonados de boca aberta e babenta, mastigando o ranho teimoso.

Por fim, a mulher se agachava na beira da fornalha e se punha a coçar os piolhos da cabeleira imunda e saranhada, com os meninos chorando de frio ao seu redor. O choro e a lamúria afugentavam o sono do corpo do camarada que também se levantava, a fim de aquecer com seu corpo sem calor os filhos miseráveis, nessa resignação que e a falta de recursos. E no escuro, coçando uma batata de bicho-de-pé, Totinha ia lá e vinha cá, dando imensos cochilões, enquanto uma ideia preguiçosa e confusa se desenhava no cérebro cansado e perturbado. Que fazer? Sempre que a mulher engravidava era esse nervosismo sem termo, esse medo, essa choradeira o que dava o dia e a noite.

“Era entregar para Deus Nossinhô, que é pai”, – pensava o camarada entre novos cochilões mais demorados, pois afinal a mulher conseguira dormir e, por um segundo, pararam sua lamúria e xingamentos.

Mal, porém, o sono foi chegando, os coices de Jeromão na parede do rancho fizeram sua mulher dar um pulo, pôr-se em pé espantada e sair correndo no rumo da porta. Ali parou, passou as mãos pelos cabelos e caiu no choro. Os coices repetiam-se nos paus-à-pique da parede. No curral ouviam-se vozes de mistura com berros de bezerros e bufos de cavalos e burros. “Que horas seriam?” Mas por ali não havia relógio. Calculava-se o tempo pelos pios das aves, pelo aspecto do céu, pela posição do sol, da lua e das estrelas. Podia ser no máximo uma hora da manhã. Na grota, a saparia minguava o canto e uma coruja soluçava seu mau agouro nalgum toco podre do cerrado.

Totinha pensou em levantar-se, mas sentiu as pernas bambas, o corpo quebrado por uma moleza mansa. Até calafrio ele sentiu, tanto que depois, ao passar pelo rancho do Damas, tomou um golinho de cachaça para esquentar os bofes. Reanimado, foi que assuntou no tempo. A modo que vinha chuva? Um céu escuro, nuvens baixas e grossas, um ar parado e môrno. Coisa esquisita aquela chuva num mês de seca!

O homem saiu pensando suas coisas pelo trilheiro, evitando as moitas de mato de que tanto gostavam os carrapatos que ali existiam aos milhões na saroba alta e meio amarelecida.

Com pouco voltava com os bois moedores, cuja pelagem fumaça parecia uma névoa no lusco-fusco da madrugada. Mas nisso, a chuva bateu; uma chuva repentina, grossa, que fez as telhas da casa cuspirem longe. A terra do curral que já se havia secado com o estio, agora se tornou uma lama mole, escorregadia, em que os pés descalços do homem se enterravam fundo, metendo-se incomodativamente por entre os dedos. Totinha se escondeu ali sob o telhado do engenho e deixou a água correr. Upa, que era água muita! A enxurrada chegava a correr por sobre o solo ressequido que bebia avidamente o líquido exalando um cheiro forte de terra molhada.

Prazo de meia hora, entretanto, estiou. Chuva pesada e passageira que lá foi roncando pelo mato do córrego abaixo, enquanto a enxurrada gorgolejava nos grotões, despertando as saracuras, o cheiro de terra molhada ainda mais forte penetrando nas narinas, provocando espirros e tosse. Estrelas medrosas piscaram no céu, mas a lama estorvava todos os movimentos.

Totinha ajoujou os bois, pôs-lhe a canga, abotoou a brocha dos canzis: – Fasta, boi! Chega! vamos, vamos! Prendeu o cambão à almanjarra: – Encosta, ôa! O boi molhado molhava a roupa do camarada, a palha molhada do telhado do engenho pingava e pingava sempre.

– Diabo! – A candeia de bronze pendurada do engenho derramava sua luz avermelhada mal e mal pela molhadez do ambiente, esmurrada brutalmente pelo vento frio e rijo que soprava agora: – Fasta, boi, ôa! Onde estaria mesmo a almanjarra? E o diabo daquele tôco ali no chão? Totinha não o vira, escorregara e por um isso que não caiu na lama.

O meio tom da noite borrava tudo, confundia tudo, tornando tudo incerto e vago. Será que o cambão ficou firme? – Vamos, boi!

Por estas alturas, Rute, filha de Jeromão, uma bicha grandalhona, fala grossa, feiosa, já estava gritando que tangesse os bois, pois o dia não tardava a raiar e nem haviam ainda enchido a tacha de garapa: – Vamos ver, pessoal!

– Chitado, vamos! Cheiroso! – comandou Totinha na sombra da madrugada pegajosa e visguenta, com a miséria da candeia de azeite apaga não apaga ao soco da ventania, o madeirame enxarcado estralejou, guinchou, enquanto os boiecos dissolvidos na escuridão pisoteavam a lama que tinha um odor de excremento e urina de gado.

Foi aí que surgiu a outra filha de Jeromão, pegou do ferrão e se pôs a tocar os bois. Rute, com sua vozona de macho, mandou que Totinha passasse a alimentar de cana o engenho: – vamos ver, bicho preguiça! Dê a cana lá que eu tomo o bagaço de cá. Vamos, vamos!

Duas carradas de cana se foram e nada do dia clarear. Na rebaixa, o melado cheirava, tão amarelo quanto o cobre areado da tacha, já encorpado na fervura apertada, borbulhando espumejante e fumegante.

– Êi, Cheiroso!

A choradeira do velho engenho enchia a noite de soluços, escorria como um azeite grosso pelo ermo do sertão adormecido, ia bater nos ouvidos dos pobres agregados que moravam mais distantes, pelas grotas úmidas. Estremunhados, imaginavam levantar e ir buscar uma cuia de melado ou uma cabaça de garapa, mas desistiam. Jeromão não gostava de dar coisa alguma. Por muito favor Jeromão dava “bom dia”, e olhe lá! Se fosse outro engenho, poderiam pedir, mas com Jeromão o melhor seria prosseguir no sono. E viravam-se no jirau.

– Chitado! vamos, Chitado!

O diabo do Chitado, boiéco manhoso como a desgraça, pegou a embirrar. Meia volta, revirava-se no ajoujo e ficava atravessado no picadeiro, estorvando o Cheiroso. No lusco fusco, mal se divisava a mancha fulva dos bois emergindo da sombra noturna borrada de uns leves reflexos de ouro da luz da candeia que tremulava ao sopro incerto do vento sua chamazinha tão fraca. Da palha do engenho pingava o resto da chuva; no chão, a lama penetrava entre os dedos, escorregava molhada e peganhenta por perto do engenho, sujando as canas, a vara de ferrão, a roupa e a cabeça de Totinha.

– Bamo, boi. Volta, coisa ruim! – gritava a menina filha de Jeromão, mas o bicho abaixava a cabeça balançando as aspas, estirava um linguão de fora, babava, mugia um mugido engasgado, recuando sempre. Era preciso que Totinha largasse a alimentação de cana ao engenho, tomasse o ferrão enlameado e o metesse no cupim do boiéco. O animal dava uns pares de coices, um berro mais forte e mais comprido e novamente se punha, aos trancos e repelões, a rodar o engenho que estralejava e tremia com as sacudidelas do animal enfurecido.

Uma volta, duas, mas na terceira, olhe de novo o malvado do bicho afocinhando na lama e se deitando com o pescoço torcido. Desgraça de boi manhoso, gente!

– Totinha, Totinha, olhe o Chitado!

O homem largava a alimentação do engenho, escorregava na lama, tropicava na desgraça daquele pau ali no chão, e vinha para o boi. E o pior era que a escuridão não deixava ver nada. A candeia de bronze pendurada ao engenho deitava mais sombra do que luz, inda mais agora com o vento, o diabo de um vento que não sossegava, açoitando a chamazinha de azeite, minguando-a, matando-a quase:

– Atice essa candeia, sá dona Rute. A gente não vê nada dessa vida!

– Boi, diabo! – e Totinha metia-lhe o ferrão, dobrava-lhe o rabo sujo de lama e excremento e mordia com os cacos dos dentes doloridos. O boi gemia fundo, esperneava, atirando lama na cara do roceiro, e levantava-se aos trancos, fazendo novamente soluçar o velho engenho perdido na meia luz da manhã que amadurecia o grande fruto do céu. Do escuro, vinha o grito de Jeromão: – Miséria de sujeito que não aprende a lidar com boi!

Totinha explicou que o melhor seria trocar de boi: – O Chitado é fraco, fica tonto atoa.

– Que mané trocar, que nada. Me dá a vara que eu mostro esse sestroso!

Feito um borrão no diáfano da madrugada, um vulto bracejava, fungando forte, brandindo a vara de ferrão; outros vultos pesados passavam ligeiro, arcados ao esforço de arrastar a almanjarra, pisoteando o lamaçal cada vez mais escorregadio e peganhento. No ar, cheiro de bosta de boi, cheiro de garapa fervendo, cheiro de corpo de bicho e de gente.

Aí Jeromão passou a vara para Totinha que também se pôs a gritar e a ferroar os bois, não os deixando perder o ímpeto. De tempo em tempo, deixava-os andando e corria até o engenho, entre cujas moendas grossas e luzidias de garapa metia duas ou três canas tomadas ali do monte ao lado; e antes que os bois fraquejassem, voltava a empunhar o ferrão e impulsionar os bichos.

– Atiça a candeia, gente! – Nesse vaivém seus pés metiam-se na lama fina e poida, escorregavam nas bostas quentes dos bois, firmavam-se num pedaço de canzil, escorregavam nas tábuas enlameadas de junto do engenho, com a candeia apaga-não-apaga ao vento que soprava rijo carregando a boiada das nuvens para o ocidente.

– Olhe a candeia!

Era mais pelo tato, mais pelo rumo que Totinha executava as mil operações daquele serviço excomungado, que a candeia não alumiava nada-nada; pelo contrário, derrubava sombras e manchas que mais serviam para atrapalhar.

– Mais garapa, – gritava Jeromão de algum lugar que Totinha não sabia situar. De onde falaria aquele capeta, meu Divino! que estava vendo o serviço, fiscalizando-o, exigindo mais e mais!

Foi quando Totinha enjerizado meteu uma ferroada no focinho do Chitado que deu um pincho e levou a almanjarra numa corrida doida. O camarada abandonou o boi, tomou de duas canas no monte e com elas avançou para o engenho, afim de as meter nas moendas de jatobá, aproveitando-se do impulso do animal. Mas um pé escorregou na lama de junto do engenho, ele perdeu o equilíbrio, afocinhou e estendeu os braços para apoiar-se no soalho da máquina. Mas se apoiou foi nas moendas que giravam, rodavam frias e pegajosas, arrastando a mão do homem, mascando-a, triturando unhas, ossos, nervos e músculos, repuxando nervos cá dos ombros, cá das costas.

– Ai! gente, pare o engenho!

Nunca o desgraçado do Chitado rodava com tamanha vontade, nunca o engenho cantara tão alto, estralejando as juntas emperradas, rinchando nos mancos de madeira reajustados inda há pouco.

– Minha mão, gente! Pare o engenho! – Mas nada. Ninguém ouvia e o engenho rodava mascando a mão, engolindo o braço. Não tardaria a ir o cotovelo, o ombro, e o próprio Totinha se viu, no seu desespero, chupado pelas moendas, triturado, espremido e atirado do outro lado como um bagaço desgraçado: – Socorro, socorro!

A faísca de uma ideia piscou no cérebro de Totinha e ele se agarrou a ela como um desesperado. Com a mão esquerda pegou o enorme facão jacaré que tinha pendente do correão, bicho afiado como navalha, com o qual cortava os canzis e as canas na roça. Pegou e desferiu no braço preso às moendas o primeiro golpe. A mão esquerda, porém, era uma mão lerda e o golpe não foi bom, não decepou o braço; Totinha ergueu novamente o pesado e afiado facão uma, duas, três, quatro vezes, até que se sentiu livre do queixo inexorável do engenho.

– Ôa, boi! Para o engenho, gente, gritava Jeromão. – Pare, pare que tem sangue na garapa.

Houve um corre-corre geral, ordens e imprecações na madrugada que tingia de ouro velho e púrpura a banda toda do oriente, num despropósito de galas e joias. Nesse momento, lavado em suor, tentando estancar o sangue que jorrava aos borbotões, o pobre Totinha desfalecia junto ao engenho, duma brancura de cera, a vista já pegando a escurecer”.

Assim era o dia de trabalho, nos sertões de Goiás. Viva Bernardo Élis!

(Bento Alves Araújo Jayme Fleury Curado, graduado em Letras e Linguística pela UFG, especialista em Literatura pela UFG, mestre em Literatura pela UFG, mestre em Geografia pela UFG, doutor em Geografia pela UFG, pós-doutorando em Geografia pela USP, professor, poeta – bentofleury@hotmail.com)