Projeto Sicoob/UBE/Seduce de extensão cultural nas escolas

Redação DM

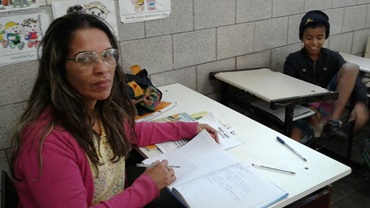

Publicado em 15 de junho de 2017 às 02:31 | Atualizado há 7 mesesNo dia 9 próximo passado, estive na Escola João Crisóstomo Rosa situada no Jardim Novo Mundo em Goiânia, para fazer uma palestra sobre composição poética, para crianças e adolescentes do curso fundamental, atendendo a uma programação do projeto de parceria e divulgação cultural convencionado entre a União Brasileira de Escritores, seção de Goiás (presidida pelo confrade Edival Lourenço), o Instituto Cultural Sicoob (sob a presidência do acadêmico Hélio Moreira) e a Secretaria Estadual de Educação de Goiás, do que vem resultando uma aproximação entre escritores, educadores e estudantes, como motivação nova para o incentivo à leitura nas salas de aula.

Tocou a mim, falar sobre a composição poética, que implica na difícil arte de fazer versos, num tempo em que a tecnologia virtual domina a mente das pessoas que já parecem estarem robotizadas. Vi neste aparente impasse uma dica para mostrar que a poesia se parece com o tempo. Segundo o célebre Padre Vieira, todos nós sabemos o que é o tempo, mas quando perguntamos – o que é o tempo – ninguém sabe defini-lo. Assim é a poesia: todos sentem a poesia, associada a alguma manifestação do espírito, mas quando perguntamos – o que é a poesia – não sabemos defini-la. Poderíamos dizer, com Drummond de Andrade, que poesia é o sentimento do mundo (ou o sentimento do tempo), já que é a partir do tempo existencial que sentimos o mundo.

Fantasias da infância

Ao deparar-me com a classe atenta e curiosa, lembrei-me das aulas de minha mãe, Dona Mocinha, que era professora numa escola isolada estadual, que sabia dar dessas aulas múltiplas em que se combinavam prática de desenho e ortografia, pontos de história e geografia, lições de português e matemática, matérias que constituíam o conteúdo básico do curso de primeiras letras. Minha mãe continha dentro da sua, a minha mão direita, para as aulas de caligrafia, coordenando minhas articulações ao desenhar sobre a folha de um caderno as letras: A grande, a pequeno, B maiúsculo, b minúsculo, e assim por diante. As letras deveriam ser bem traçadas, com nitidez de caracteres e simetria dos traços. Era ao mesmo tempo uma iniciação à arte de desenhar com distribuição gráfico-visual das linhas na página em branco.

Daí era fácil associar as letras aos nomes dos lugares que eu via distribuídos nos mapas, nas aulas de geografia. Assim me vinham à mente topônimos que me soavam intuídos pela sonoridade como sendo lugares poéticos – Juazeiro, Pirapora – palavras que eu pronunciava com gosto, alongando as vogais – Ju-a-ze-e-e-e-i-ro, Pi-ra-po-o-o-o-ra – e soletrando-as ao vento como a sugerir distância. Ao contato com a criançada agora à minha frente, me veio um estalo: associar a ideia de poesia e música para arrebatar o interesse dessas crianças.

No mundo da poesia

Foi assim na minha infância e também na adolescência. Nas aulas regulares, ou regulamentares, quando os professores falavam de uma determinada matéria, eu logo começava a viajar por mundos imaginários e quando voltava à realidade da aula, tinha dificuldade de articular o começo com o fim. Quando devia estudar história, pensava em geografia. Quando pensava em estudar geografia, lembrava-me das lições de português. Quando começava a estudar gramática, saltava para a leitura de poemas. Daí, sim, me transportava para espaços metafísicos. Bastava olhar pela janela e contemplar as serras. As distâncias sempre me atraíam quando eu contemplava as serras, azuladas pela própria distância. Tinha então dificuldade de me adaptar à realidade concreta. Sempre achei que o mundo da subjetividade era maior que o da objetividade. Que o mundo da poesia era melhor que o da matemática. E como não aprendi matemática, não aprendi também a contabilizar, e comecei a levar a vida pela lírica desordem.

Vi que ativando a fantasia das crianças, associando poesia e música, logo entrávamos em sintonia viajando em versos que vão desde Meus oito anos de Casimiro de Abreu até A banda de Chico Buarque de Holanda, composições chamadas de redondilha maior (versos de sete sílabas), mais fáceis de se musicalizar. Mostrei afinal à criançada que as melhores (e mais populares) poesias brasileiras (poesia entendida no sentido da arte de fazer versos), eram aquelas musicadas e cantadas e que por isso entraram mais facilmente na alma da gente, alimentando nossa sensibilidade poética para o resto da vida.

Simetria das notas musicais

Como dizia, foi a partir das aulas de Dona Mocinha, cantando inclusive o hino nacional, com a devida cadência musical, que assimilei a ideia e a importância do fator ritmo na composição poética. Mais tarde, no curso ginasial, seria fácil aprender a técnica de metrificação (contagem das sílabas métricas, dos versos), com as devidas cesuras (pausas obrigatórias nas sílabas tônicas), fazendo as associações fônicas (das vogais átonas no corpo do verso), afinal contando as sílabas métricas (diferentes das sílabas gramaticais): só até a tônica da última palavra de cada verso. Exemplifiquemos com os versos iniciais do nosso Hino Nacional: Ou-vi-ram d’I-pi-ran-g’as mar-gens-plá (cidas) d’um po-v’he-rói-c’o-bra-do-re-tum-ban (te). Eo-sol-da-li-ber-da-de-em-ra-ios-fúl (gidos), bri-lhou-no-céu-da-pá-tria-nes-seins-tan (te). Esses versos são, portanto, decassílabos (têm 10 sílabas métricas), contadas até a tônica da última palavra de cada verso, e com as devidas pausas (cesuras) nas sílabas pares (no caso acima, 2ª, 6ª e 10ª), daí a correspondência simétrica das notas musicais dentro do ritmo compositivo.

Dentro dessa concepção de ritmo, daí em diante seria fácil adaptar a música do Hino Nacional a outras letras de outros poemas, desde que com as mesmas medidas métricas, por exemplo, do soneto Via Láctea, de Olavo Bilac (decassílabo, com as mesmas cesuras nas sílabas pares), facilmente encontrado nas antologias poéticas. Certamente seria muito prazeroso aos poetas verem suas composições musicadas, na forma como demonstramos acima. Mas, além disso, cumpre ressaltar a importância da ideia de um ritmo interno: ritmo musical, ritmo poético, ritmo psicológico, ritmo cósmico. Novamente retorno às aulas fundamentais de Dona Mocinha, onde descobri na infância a sinfonia do universo, a partir da descoberta do ritmo interior. Se o leitor destas linhas estiver numa faixa etária acima de cinco décadas, já começará a retornar à infância, e na infância revisitará a escola, e na escola redescobrirá aquela antiga mestra que, primeiro, nos colocou no ritmo da vida. As escolas, portanto, precisam investir melhor na infância. As crianças precisam mais de poesia.

(Emílio Vieira, professor universitário, advogado e escritor, membro da Academia Goiana de Letras, da União Brasileira de Escritores de Goiás e da Associação Goiana de Imprensa)